Titelbild: Ausschnitt Cover, „Das eigensinnige Kind – Teil II“; Büchner-Verlag, 2023

Editorial

Liebe Freunde, Kollegen, Medienschaffende,

Haben wir in der Escapade jemals über Kinder und Erziehung geschrieben? Zeit es nachzuholen. Voilà.

In dieser Ausgabe soll es um Das eigensinnige Kind – Teil 2″ gehen. Vom Umgang mit einem sehr deutschen Gefühl . So auch der Titel des gleichnamigen Buches von Karin Nungeßer und Wolfram Ette.

Das Märchen vom eigensinnigen Kind ist kurz und schrecklich, und illustriert mit seltener Brutalität, was mit Kindern geschieht, die ›nicht tun, was ihre Mütter haben wollen‹. Damit ist es – so die beiden Literaturwissenschaftler/innen Wolfram Ette und Karin Nungeßer – ein sehr deutsches Märchen. Ausgehend vom Grimm’schen Text erkunden sie, was Eigensinn ist und welche Konsequenzen seine Unterdrückung hat.

Wir haben für die aktuelle Escapade dazu Teile aus Kapitel 5 herausgesucht – Schwarze Pädagogik.

Lest und bleibt unbedingt eigensinnig.

Eure,

Silke Vogten und Flora Jörgens

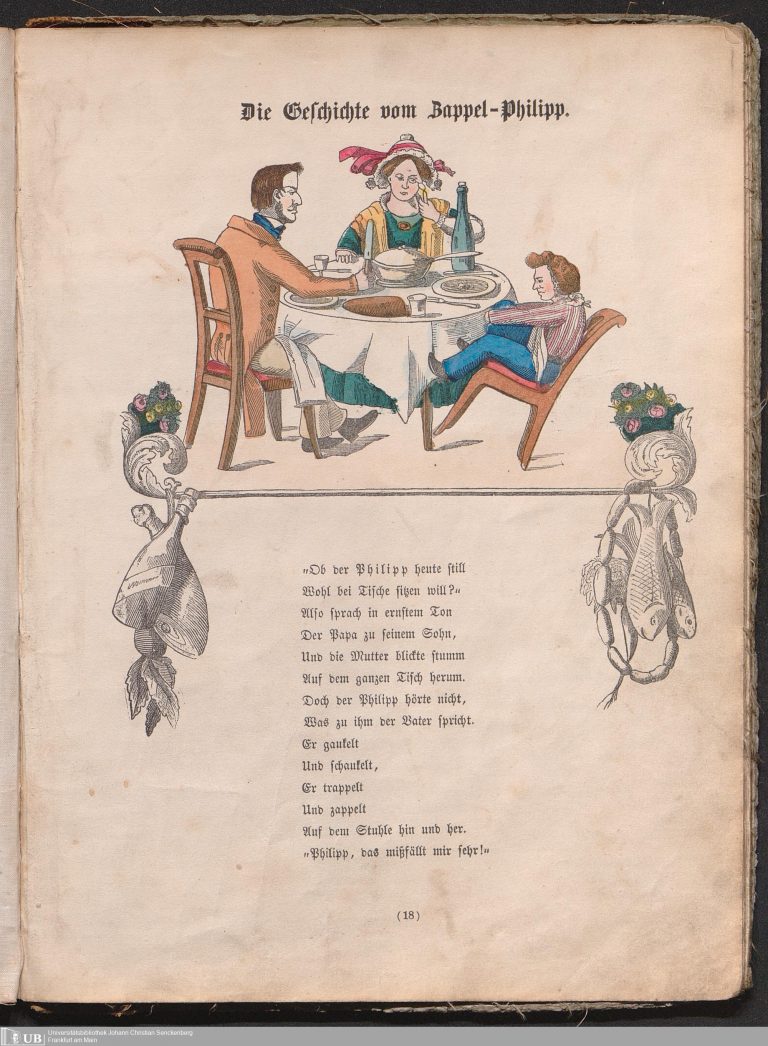

Illustration aus “ Das eigensinnige Kind- Teil II“, Heinrich Hoffmann: Der Struwelpeter oder lange Geschichten und drollige Bilder, ca. 1861.

Büchner-Verlag, 2023

Das eigensinnige Kind

Schwarze Pädagogik I

Über Erziehung

Die Einsicht, dass die Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern umgehen und wie mit uns als Kindern umgegangen wurde, nicht nur für die individuelle Persönlichkeitsentwicklung von Bedeutung ist, sondern den stillen, wenig sichtbaren Wesenskern jedes gesellschaftlichen Zusammenhangs darstellt, ist nicht neu. In den 1970er-Jahren sorgte sie hierzulande für eine breite gesellschaftliche Debatte und, wenn auch nicht überall gleich gut und schnell, für eine allmählich sich verändernde Praxis zu egalitäreren, weniger von unmittelbarer körperlicher Gewalt geprägten Formen der Erziehung. Seit November 2000 steht das Recht von Kindern auf eine gewaltfreie Erziehung, das neben körperlichen Bestrafungen nun auch explizit seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen verbietet, im Bürgerlichen Gesetzbuch. Es ist ein langsamer Prozess. Die Realität sieht für mindestens vierzig Prozent aller Kinder und Jugendlichen16 noch immer anders aus

Von der Gewalt, die das Scheitern gebiert

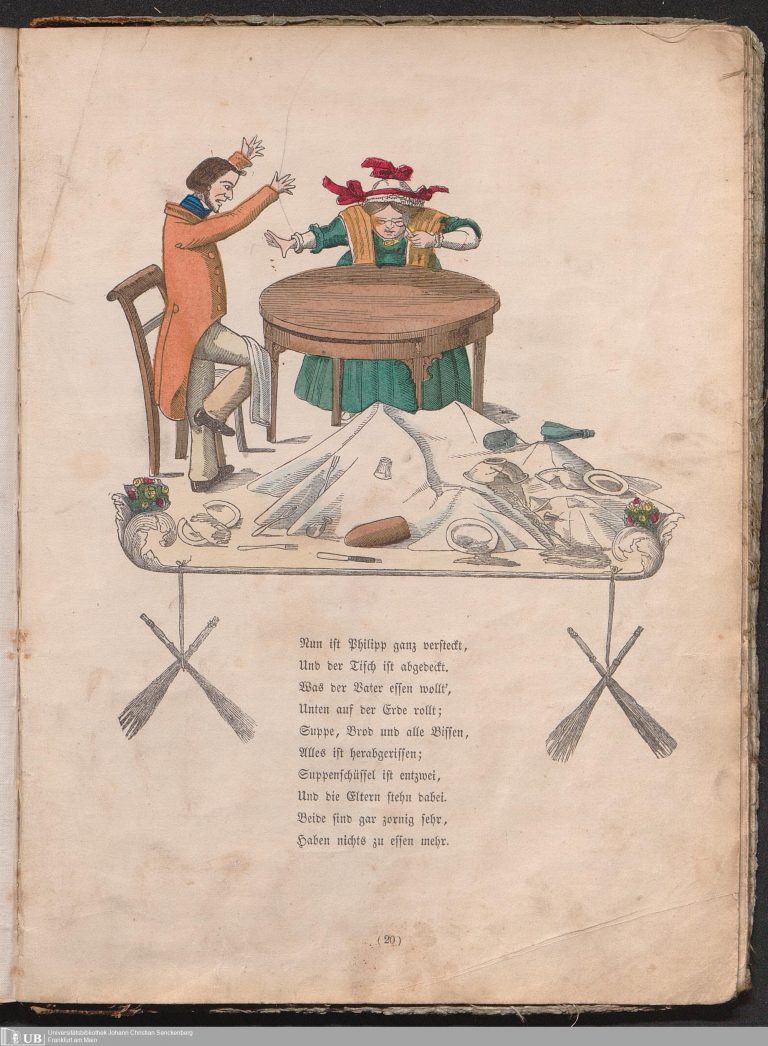

Der »Struwwelpeter«, 1844 vom Frankfurter Arzt und späteren Jugendpsychiater Heinrich Hoffmann für seinen damals dreijährigen Sohn als Weihnachtsgeschenk ersonnen, galt nach 1968 und wie die Grimm’schen Märchen vielen als Inbegriff der Schwarzen Pädagogik. Doch das Buch ist nicht Schwarze Pädagogik, es stellt sie dar, und das keineswegs in identifikatorischer Absicht, im Gegenteil: Immer wieder entlarvt es den elterlichen Sadismus, das Lustbetonte der Züchtigungen und Verstümmelungen, die die Struwwelpeter-Geschichten ins Bild setzen. Dazu kommen die Zeichnungen: Wer sie, wie die meisten Kinder beim Vorlesen, aufmerksam studiert, erkennt die Doppelbödigkeit der Verhältnisse, die Abgründe hinter der scheinbar wohlmeinenden Haltung der Erwachsenen. Beginnen wir mit dem letzten Bild, wenn das Unausweichliche bereits geschehen, das Kind gestürzt und unter dem weißen Tischtuch begraben ist. Spätestens jetzt ist klar, wo die Prioritäten der Eltern liegen und wohl schon immer gelegen haben. Nicht ihr verunglücktes Kind, sondern den blanken Tisch, das beim Sturz zu Boden gefallene Essen betrachten sie nämlich voll Entsetzen. Der Schlussvers bringt es auf den Punkt: Beide sind gar zornig sehr / Haben nichts zu essen mehr. Im Fokus ihres Interesses steht also nicht die Bedürftigkeit ihres Kindes, nicht einmal – wie die Geschichte es auf den ersten Blick vielleicht vorzugeben scheint – dessen Erziehung, sondern die eigene Not, der eigene existenzielle Mangel.

llustration Aus “ Das eigensinnige Kind- Teil II“, Heinrich Hoffmann: Der Struwelpeter oder lange Geschichten und drollige Bilder, ca. 1861.

Büchner-Verlag, 2023

Das eigensinnige Kind

Schwarze Pädagogik II

Welche Bedeutung dabei der Frage des Nicht-Sattwerdens, dem Nicht-Genug-Kriegen zukommt, zeigt jedes der drei Bilder auf seine Weise. Schon im ersten Panel konnten ja das weiße Tischtuch und das gute Geschirr, der aufwendige Kopfputz und das geschmückte Kleid der Mutter, der Gehrock und der gesteifte Kragen des Vaters nur notdürftig darüber hinwegtäuschen, dass die Mahlzeit auf dem Tisch eine eher ärmliche ist. Das zweite Bild rückt es noch einmal gut sichtbar in Szene: Eine dünne Suppe, ein angeschnittener Laib Brot, eine Flasche Wein – mehr gibt es nicht. Welche ungeheuren Verlockungen befinden sich dagegen ganz nah und doch unerreichbar unter dem Boden: Dicke Würste und ein gewaltiger Schinken, große Fische und ein erlesener Schaumwein, pralle Kirschen, Äpfel, Pfirsiche und die sprichwörtlichen süßen Trauben, dazu eine riesige Kaffeekanne und ein Brot, wenigstens dreimal so groß und so schwer wie das auf dem Tisch, zeigen, was andernorts möglich und vorhanden ist, hier aber nur für die Leserschaft, für die lieben Kinder vielleicht mehr noch als für ihre vorlesenden Eltern, gut sichtbar ins Bild gerückt wird – ein Ornament, von dem nicht zufällig gerade nur der nicht essbare Zierrat optisch in die eigentliche Szenerie hineinreicht. Dabei ist für die Figuren vielleicht gar nicht der augenscheinliche Mangel das Entscheidende, vielleicht nicht einmal die Diskrepanz zwischen dem, was ist, und dem, was sein könnte, sondern die Unmöglichkeit, den Mangel zuzugeben, ihn offen zu thematisieren, von dem Bedürfnis nach Mehr und dem Leiden am Sowenig zu sprechen. So bleibt die Opulenz in den Untergrund verbannt, ins Reich der betrogenen Hoffnungen und begrabenen Sehnsüchte, der auf ewig ungestillten Bedürfnisse.

Der Text folgt dem. Er beginnt mit einer jener elterlichen Gemeinheiten, die sich, anders als die körperlichen Strafen, weitgehend ungebrochen ins 21. Jahrhundert hinübergerettet haben, weil sie bis heute vorgeben können, in bester erzieherischer Absicht geäußert zu werden. Ob der Philipp heute still / Wohl bei Tische sitzen will? Die Bemerkung des Vaters mag man sich in ernstem Ton, wie es im Text heißt, ausgesprochen vorstellen oder durchsetzt von schneidendem Sarkasmus, beißender Ironie, das mag durchaus variieren und hängt auch von den Vorlesenden ab. In jedem Fall handelt es sich um eine rhetorische Frage; es ist schlicht keine Antwort darauf denkbar, die nicht Eskalation wäre. Schon der allererste Vers formuliert so im Grunde eine Kampfansage, indem er aus der Frage kindlichen Tuns eine des kindlichen (Nicht-)Wollens und damit gegebenenfalls einen Akt gezielter Renitenz macht. Damit ist auch klar, worauf die väterliche Aufmerksamkeit von jetzt an gerichtet ist: auf das, was dem Kind nicht glückt, was an ihm missfällt, was nicht ist, wie der Vater oder die Mutter es haben will. Es ist ein Defizitblick, typisch für jede Art der Pädagogik, die im Kind ein Mängelwesen sieht, dessen Formung zu einem richtigen Menschen erst noch gelingen muss. Und es ist zugleich mehr: Indem der Vater sagt, was er sagt, kann er sicher sein, dass Philipp auch heute wieder nicht still am Tisch sitzen wird; spätestens nach dieser Bemerkung ist es undenkbar. Zu lieblos und potenziell gewalttätig ist der Blick, der jetzt auf dem Kind ruht, zu groß sind die Beschämung, der Druck, die Angst vor dem Nichtgelingen, zu gruselig die gesamte Szenerie. Auch von der Mutter ist in dieser Hinsicht keine Hilfe zu erwarten, sie schaut eben nicht hin, sondern weg, blickt – das Lorgnon vor Augen – lediglich stumm / Auf dem ganzen Tisch herum, so als sei das Problem des Mangels vielleicht nur eines des Nicht-genau-genug-geguckt-habens und vielleicht auf solche Weise zu beheben. Sie guckt am Kind vorbei, und damit überantwortet sie alles, was von nun an mit ihm geschieht, der väterlichen Gewalt. Dabei ist sie keineswegs das stumm gestellte Opfer eines Patriarchats, das Männern wie Frauen, Müttern wie Vätern ihre Rollen zuweist, sondern Mittäterin im präzisen Sinne, wie Christina Thürmer-Rohr, einer der wichtigsten feministischen Denkerinnen dieses Landes, diesen Begriff gebraucht hat.18 Es ist ihr Wegsehen, das die Mutter in doppelter Weise zur Komplizin der Unterdrückung macht: Einerseits lässt sie den Dingen ihren Lauf, andererseits hält sie sie am Laufen. Indem sie dem väterlichen Sadismus freie Bahn und ihr Kind im Stich lässt, trägt sie ihren Teil dazu bei, wenn der Vater tut, was er tut, und der Sohn für die erlittenen Demütigungen später andere und im Zweifelsfall die eigenen Kinder bezahlen lassen wird: Warum sollen die es schließlich einmal besser haben als er selbst? Zugleich bekräftigt die Mutter, bewusst oder unbewusst, die gesellschaftlichen Zuschreibungen, stellt sie mit ihrem demonstrativen Auf-dem-Tisch-Herumgeblicke auf das Zuwenig, das sich dort findet, doch ihrerseits den Vater und dessen Unvermögen bloß, seiner zugewiesenen Rolle als Familienernährer zu genügen. Zweimal noch, in der zweiten und dritten Strophe, wird sie das, inzwischen zur Matrone gealtert, wiederholen. Es ist gewissermaßen ihr Seinsmodus, lebenslang: wegzugucken, wenn andere in großer Not sind, in der Wunde herumzubohren, noch den gänzlich abgeräumten Tisch des dritten Bildes mit ihrem Lorgnon abzusuchen, als sei der Mangel nicht real. Nicht nur der Sohn, alle drei scheitern in gewisser Weise also schon im ersten Bild – und das heißt: an Bedingungen, die der Handlung vorausgehen – an Erwartungen, die sie nicht erfüllen und denen sie sich noch viel weniger entziehen können. Der Sohn kann nicht stillhalten, die Mutter ihr Kind nicht schützen, der Vater seine Familie nicht ernähren. Weil die Verhältnisse sind, wie sie sind: lieblos, gewalttätig, unbefriedigend.

Das Kind mag jetzt aus Nervosität gaukeln und schaukeln, es mag trappeln und zappeln, es mag auch nicht zuhören, was der Vater spricht, wie der Text sagt – weil es die immer selben Ermahnungen schon zu oft gehört hat, weil die Angst vor dem, was unweigerlich folgen wird, noch nicht vollständig eingekapselt im Inneren sitzt, sondern als motorische Unruhe nach außen drängt. Die Gefahr, in der es sich befindet, ist real; es ist die Gewalt, die das Scheitern gebiert. Die Linienführung des ersten Panels zeigt das in ungeheurer Deutlichkeit. Während überall sonst im Bild senkrechte und waagrechte Linien dominieren – der Oberkörper des Vaters, das aufgestellte Messer, der Oberkörper der Mutter, das Tischbein und die Weinflasche stehen kerzengrade, während der Unterarm des Vaters, der Brotlaib und der Griff der Suppenschüssel die Horizontale betonen –, gibt es zwei Diagonalen, die zu der des im nächsten Bild stürzenden Philipp in enger Beziehung stehen und das schwankende Kind jederzeit um sein fragiles Gleichgewicht bringen können: Verlängert man den linken Ellenbogen der Mutter, so trifft er das Kind am Kopf, während der aufgestellte linke Fuß des Vaters exakt im Winkel des kippenden Stuhlbeins steht. Ein Stoß mit dem mütterlichen Ellenbogen, ein väterlicher Fußtritt – wie der Mangel ist auch die Drohung elterlicher Gewalt in den Zeichnungen von Beginn an gegenwärtig.

»Die Geschichte vom Zappel-Philipp« endet schließlich nicht viel anders als die des eigensinnigen Kindes. Das letzte Bild vollendet, was der Text des vorangegangenen ankündigte: Seht! Er schaukelt gar zu wild / Bis der Stuhl nach hinten fällt / Da ist nichts mehr, was ihn hält. Das Kind fällt buchstäblich ins Bodenlose. Wie ein aufgeschütteter Grabhügel wölbt sich im letzten Panel das weiße Leinentuch, nicht einmal die Konturen eines kindlichen Körpers zeichnen sich noch darunter ab, keine einzelne Hand, kein Fuß, ragt unter dem Tuch hervor. Die Vernichtung des Kindes ist total, nichts zeugt mehr von seiner Existenz. Und selbst die Verlockungen der Unterwelt gibt es nicht mehr: Sie haben sich in jene Ruten verwandelt, mit denen Kindern der Eigensinn notfalls ausgeprügelt wird.

Die Haarer ist schuld

Vielleicht ist der Umstand, dass der »Struwwelpeter« nicht als kritische Darstellung Schwarzer Pädagogik, sondern als deren literarisch-ideologische Rechtfertigung aufgefasst wurde, ein typisch deutsches Phänomen. Der Versuch der Achtundsechziger, mit entsprechenden Darstellungen auch das Problem vom Tisch zu bekommen, muss jedenfalls als gescheitert angesehen werden. Und so bleibt die Frage: Warum haben Konzepte autoritärer Erziehung in Deutschland länger überlebt als andernorts, warum tun sie es bis heute? (…)

llustration aus “ Das eigensinnige Kind- Teil II“, Heinrich Hoffmann: Der Struwelpeter oder lange Geschichten und drollige Bilder, ca. 1861.

Büchner-Verlag, 2023

Künstler dieser Ausgabe:

Karin Nungeßer, geb. 1966, ist Literatur- und Theaterwissenschaftlerin und lebt als Lektorin und freie Redakteurin in Berlin und Brandenburg. Sie studierte in den Neunzigerjahren an der Freien Universität Berlin und schrieb ihre Magisterarbeit über Art Spiegelmans Graphic Novel ›Maus‹. Als Autorin befasst sie sich vor allem mit Gerechtigkeitsfragen, mit Frauen- und Geschlechterthemen sowie mit Rechtsextremismus und den Nachwirkungen des Nationalsozialismus. Ihr 60-minütiger Dokumentarfilm ›100 werden‹, ein Porträt ihrer Großmutter Johanna Nungeßer, wurde in Berlin und Rotterdam gezeigt. Weitere Infos unter https://karinnungesser.wordpress.com/.

Wolfram Ette, ist Literaturwissenschaftler und Publizist. Zuletzt von ihm erschienen: Das eigensinnige Kind. Über unterdrückten Widerstand und die Formen ungelebten Lebens – ein gesellschaftspolitischer Essay (2019). Erschienen im Büchner Verlag.

Lesungen zum „Eigensinnigen Kind“:

14. September 20203, 20 Uhr

Lesung mit Wolfram Ette und Karin Nungeßer aus dem „Eigensinnigen Kind“ .

Café k-fetisch, Wildenbruchstraße 86,

12045 Berlin

4. Oktober 2023 , 19.30 Uhr

im Komplex, Zietenstraße 32,

09130 Chemnitz.