Monatsplakat, August 1992

Abb.09F04_1992_08©Silke_Willhöft

Editorial

Liebe Freunde, Kollegen, Medienschaffende,

Tacheles. Das legendäre Kunsthaus in Berlin … Wer von euch war dort? Wer hat es wie in Erinnerung?

Dieses ehemalige, 1908 errichtetet Kaufhaus – bzw. ein vor dem Abriss geretteter Gebäudeteil – in der Oranienburger Straße in Berlin Mitte wurde zwischen 1990 und 2012 als Kunst- und Veranstaltungszentrum genutzt.

Su Tiqqun hat nun mit „Zeugin und Täter – Zur Geschichte des Kunsthauses Tacheles„ ein stark nachklingendes Buch über diese Zeit geschrieben, erschienen bei Moloko Print.

Es ist sowohl Roman als auch Dokumentation. Denn sie war von Anfang an dabei.

Zeitreise. Erinnerungen. Aufprall Ost und West. Aufarbeitung des Tacheles Komplexes.

Für manche das „böse Haus“.

Für einige das „Merchandisingbiergartengraffitieldorado“, welches es aus ihrer Sicht dann ab den Nullerjahren wohl war.

„Ein jedes Tacheles, denn es gab mehrere Hundert in den Köpfen, verdrängte ein anderes (…) “ schreibt Su Tiqqun.

Sie hat ihre Geschichte des Hauses nun vorgelegt.

Und die ist lesenswert.

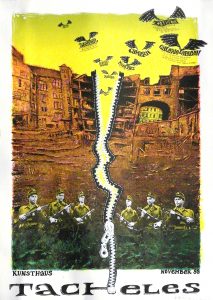

In dieser Ausgabe findet ihr das Kapitel „Prolog einer Grabschändung“. Grafisch flankiert von einigen Tacheles Veranstaltungsplakaten aus den frühen und auch späteren Zeiten des Kunsthauses.

Taucht ein.

Eure,

Silke Vogten und Flora Jörgens

Das erste Veranstaltungsplakat, Frühjahr 1990

Abb.01sw01_1990©Rui_Carvahalo

Prolog einer Grabschändung

I.

Die Ruine selbst war nicht besetzt. Der Zugang führte Ende Februar ’90 durch die Ladenwohnung des benachbarten Mietshauses. Dieses Haus war längst entwohnt, weil es die Sprengung des restlichen Passagencorpus nicht überstanden hätte. Im hinteren Teil der Oranienburger 53 befand sich das Büro der Ladenhüter. Ein verblichenes Quartier in Graugelb. Birkendünn saß an einer Wand die Nachhut der Tacheles-Band[1] und gegenüber in Camouflage verpackt die strammen Jungs aus der Frontstadt. Dazwischen Kondeyne – halb zu den einen, halb zu anderen Überzeugungsarbeit leistend: Bau-auf-Stimmung. Doch die war schon vergiftet, uneins, genervt. Die Guerilla-Twenties schleppten Bierkästen. Die Birken-Teenies schüttelten die Köpfe. Trotzig, entrüstet. Die Guerilla-Twenties beluden sich mit den Produktionsmitteln ihrer Logik: Lautverstärkern, Bier und Verkabelung gegen zahlende Rauschempirie. Go or pay, feixte die schnelle Mark mit gewinnender Freundlichkeit, und ein schmucker Westpionier hievte seine Investition in den Hof.

Von dort gelangte man in den Rest der Passage. In das Innere einer Leiche aus Stahlbeton. Die gotisierenden Flächengliederungen waren von Ruß entstellt. Im Torbogen strotzten geköpft riesenhafte Steinskulpturen. Die verbliebene Wirkung war von einer überwältigenden Fragwürdigeit, deren ästhetischer Reiz darin bestand, ein Gerippe mumifiziert zu haben. Das Skelett bestand aus fünf Geschossen, einem an der Außenfassade befindlichem Treppenhaus und einer Verbindungstreppe neben dem Torbogen. Schmutz kauerte an Geländern, Stufen und Fenstern. Schutt lag in Fluren, Räumen und Schächten. Ein dunkler Bauch im ersten Stock verströmte verlassenes Wohlgefühl. Der goldene Saal, einst Kino für Filme mit Kunstanspruch, hatte seine lodernde Wärme bewahrt. Ich fühlte mich auf Anhieb geborgen. Dann ging ich weiter.

Baustoffe staubten durch Luft mit Giftgeschmack, Fässer ungeklärten Inhalts verstopften die Etagen, Versorgungsrohre jüngeren Datums mäanderten durch offene Höhlen. Nichts stimmte mehr an diesem Bau. In der dritten und vierten Etage waren Zwischenwände eingezogen worden. Die Türen, deren Laibungen nicht zu den Gängen passten, fehlten. Alles war verstümmelt. Nichts konnte über das Unbelebbare dieses Riesenorakels hinwegtäuschen, das als begehbares Echo der Vernichtung die Sinne betäubte.

Dieses Wrack mit Leben erfüllen? Unmöglich. Ich tappte durch das Ende des Wahnsinns, wich zerfransten Stahlträgern aus. Im fünften Stock, im Dachgeschoss, riss es mir den Mund auf wie zu einem Schrei, der nicht schreien konnte. Ein nackter, bläulich schimmernder Raum, in dem die Partymacher aus Kreuzberg ihre Anlage testeten. Ich erstarrte, als hätte sich hier Entsetzliches ereignet, ein Verbrechen, ein Mord, dessen Ungeheuerlichkeit, in Schmiere verwandelt, immer noch an Pfeilern und Kacheln klebte. Der Schmutz auf den Fliesen fühlte sich an wie die Kruste des zweiten Weltkrieges. Ich lehnte mich gegen einen der Dachbinder, leicht gekrümmt. Meine Überzeugung hatte noch nicht alle Pfeiler verloren, aber sie lehnte bereits an einer den Raum überspannenden Betonrippe, als suche sie Halt.

Die Beschallung kreischte. Der Saal war leer. Ein hohler Bauch. Und ein hohler Bauch muss gefüllt werden. Schallfutter rein, Geschichte raus. Den Elektro-Pionieren war sie keine Besinnung wert, diese Geschichte.

– Vom Kriegsbeil, das hier Wunden schlug, haben wir nichts mitbekommen. My name ist Gaudi. Wir sind die Vorhut der Freude.

Der Typ am Mischpult erlächelte Zustimmung. Die Anlage gab ihm recht. Kalter Klang krachte durch das Gemäuer. Schwachsinn, dachte ich.

Clemens räumte den Vorwurf von Vergeblichkeit beiseite.

Ausstellungsplakat 3000 Fauen3000, Februar 1992

Abb.38sw14_1992_02©SilkeWillhöft

II.

– Wir haben uns für einen Ort entschieden, der fast gänzlich zerstört ist. Wir versuchen da etwas hineinzubauen. Es geht um Wiedergutmachung, nicht um Wiederzumachung, es geht um Wiederherstellung, nicht um Zerstörung, wir wollen die Ruine als Mahnmal erhalten, sonst spuckt uns die Geschichte hinterher in die Aufbausuppe. Kein Schritt zurück. Es geht um die Konservierung von Baukunst!

Doch von Baukunst war nicht viel sehen. Die Ruine an der Oranienburger glich einer Klagemauer mit aufgerissenen Schlünden, aus denen Traurigkeit tropfte, ohne einen Laut von sich zu geben. Die Ruine an der Nord-Süd-Bahn war ein angeschossenes Kriegslabyrinth ohne Ausweg. Von den fast unkenntlichen Muschelkalkquadern der Fassade, die von fast ebenso unkenntlichen Fenstern durchbrochen wurde, tropfte die schwarze Milch der Frühe[2], ein in Schmutz und Schutt erstickter Dauerschrei, eine in Stein gebrannte Kakophonie, die den tausend Stimmen des Todes aus dem Deutschen Miserere von Paul Dessau in nichts nachstand.

Andere hielten den Koloss für eine Burg mit Strand, weil hinter dem Passagen-Restflügel Sand aufgeschüttet war, der die Sprengung auffangen sollte. Beliebt war auch die Metapher vom Skelett des Walfischs oder Torso, dem der Arsch fehle, dabei stand eigentlich nur noch ein Hüftknochen von der einstigen Konstruktion. Merkwürdig, dass sie nicht umkippte, sie hatte doch gar keinen Halt – kein Rückgrat, keine Arme, kein Gedärm. Die Untergeschosse mit ihren Wassereinlagerungen erinnerten an einen verwahrlosten Swimmingpool. Niemand vermochte die behäbige Pracht dieses Jungfernbaus der Stahl-Beton-Ära und ihren Rest in einer Gleichung zu verbinden. Alle starrten ungläubig auf die Fotografien, diese O-Fort-ografien. Die wenigen Fotos, die überliefert waren, zeigten das monumental Zyklopenhafte. Das Areal umfasste fast neun Quadratkilometer. Den Zugang zur S-Bahn flankierten vier Personenaufzüge, das war 1909 ein Novum, auch New York hatte damals nichts Vergleichbares. Das ganze Gebäude war in erstklassigem Material ausgeführt, die Fronten aus Muschelkalkstein, mit Skulpturen und kunstvollen Bekrönungen verziert, die Lichthöfe mit Marmor, Bronze und vornehmen Friesen aus den Majolika-Werken des deutschen Kaisers gefliest und verkleidet. Zwei mächtige Toreinfahrten mit pyramidalen Bedachungen führten von der Friedrich- und der Oranienburger Straße in einen riesigen, zentralen Raum, der mit 29 Metern Durchmesser eine Kuppelhöhe von 45 Metern erreichte. Auf den Fußböden lagen Glasmosaike. Das Satteldach über den Passagenarmen besaß eine horizontal abgehängte Staubdecke, kassettiert und für die Belüftung ornamental durchbrochen. Diese Überdachung, die von den eisernen Bindern der Dachkonstruktion abgehängt war, stand zu den Passagearmen und dem Kuppelbau in keinem Verhältnis. Der kirchenschiffartige Charakter mit einer Ganglänge von zwei mal 153 Metern wurde bereits sieben Jahre nach der Fertigstellung entfernt. Man senkte die Deckenhöhe. Die Glas-Stahl-Überdachung reichte nur noch bis zur Oberkante der Erdgeschossfenster. Aus den befahrbaren Passagearmen waren Tunnel geworden. Alles in allem ein überdimensionaler Schlussstein des Bautyps Passage[3].

Tacheles Monatsplakat, Oktober 1994

Abb.30F19_1994_10©Silke_Willhöft

III.

Und davon war nur noch ein ramponierter Knochen übrig, an dem die Hedonismusära der 90er zu nagen begann.

Die Phalanx guter Dinge wollte das Gebäude öffnen, sichern, verwahren, aber nicht besetzen. Die Besetzung begann erst mit dem Eintreffen der Westberliner.

Den Frontmann von Herbst in Peking, Rex Joswig, beschlich eine sinistre Gewissheit: Jetzt haben wir die Büchse der Pandora geöffnet.

Trotzdem exhumierte die verbleibende Ostbrigade – die meisten wollten sich nicht das Standbein verbrennen – einen Raum im Nebengebäude, in dem die freie Assoziation Tacheles[4] ihr Probelager aufschlug. Dieses wurde von Neugierigen aus zweifelsfrei westlicher Richtung und aufgebrachten Bauarbeitern überrascht.

– Der Knochen soll zu Staub zerfallen, wir haben wochenlang Lunte gelegt.

– Ihr könnt eure Lunte abblasen. Wir wollen, dass die Ruine unter Denkmalschutz gestellt wird. Nie wieder Krieg. Steht ja schon dran. Packt eure Sprengruten weg. Wir bleiben hier.

Das passte der Baupolizei nicht. Noch einmal setzte sie eine Anordnung aufs Papier; hoffte, mittels Stempel einzuschüchtern, doch das Papier verengte nur die Frist. Mehr nicht. Quicklebendiges in dem von Wasser, Gas und Strom abgeschnittenen Gebäude durfte man nicht sprengen. Unter ddr-Bedingungen zumindest nicht. Also ging man den Bedingungen zu Leibe. Dem ddr-Besitz. Dem wurde ein „Noch“ vorangestellt, ein Umstand, der sich nicht beugen ließ. Dem ddr-Besitz war mittels einer kleinen Wortergänzung todsichere Hinfälligkeit beschieden. Und als Fügewort verneinte das „Noch“ den an ihm hängenden Inhalt vorzeitig, den ddr-Besitz, der nach geltendem Recht nicht verkauft, nicht verpfändet, nicht belastet und nicht veräußert werden durfte. Im Weder-Noch-Zustand ließ sich der ddr-Besitz zur willkommen wertlosen Altlast umdeuten, deren Beseitigung zur gesamtdeutschen Pflicht gemacht werden musste, weil eine GiftMüllDreckswirtschaft den Osten ruiniert habe. Den „unterentwickelten“ ddr-Beschäftigten fehle „die notwendige Brutalität“, diesen GiftMüllDreck effizient zu bewirtschaften, enthüllten BildSpiegelKurier, weshalb die Ruine, die von Anfang an nur gestorben war, gegossen werden müsse in ihre alte Form, in eine restaurierte Warenform.

Monatsplakat, November 1999

Abb.45F25_1999_11_Monatsplakat

IV.

Im Falle des Proseminars Naumburg, das als erste von drei nichtstaatlichen, protestantischen Lehranstalten der ddr aufgelöst wurde, erübrigte sich die Eigentumsfrage. Innerhalb eines Vierteljahres wurde das schmucke private Bildungsinstitut der konsistorialen Verwaltungshoheit übergeben. Die Umwidmung der Immobilie vollzog sich kirchenintern, sozusagen en famille. Lehrkörper und Schülerschaft wurden versetzt, das bewegliche Gut des Instituts, Mobiliar und Bibliothek auseinandergerissen, beziehungsweise geplündert; die Schüler begannen wie Schichtarbeiter zwischen Schulpforta und Internat zu pendeln. Zwischen Schlafstatt und Schulbank. 30 Kilometer täglich.

Ich war aus dem Lehrkörper entfernt worden, um der Liquidation nicht im Weg zu stehen. Mein Aufhebungsvertrag wurde mit einem Knieschoner gepolstert: Für einen Beruf, den man durchstehen muss, ist Ihr Knie leider zu instabil. Schlimmstenfalls müssen wir Ihnen ein Bein abnehmen, das linke, wohlgemerkt. Also schützen Sie sich. Denn das ist Schuld, wenn irgendeines Schuld ist: die Freiheit eines Lieben nicht vermehren um alle Freiheit, die man in sich aufbringt.[5]

Rilkegesegnet verließ ich Naumburg und meldete meine Freizeit dem Arbeitsamt, weil die Leipziger Uni meinem Wunsch, einen Doktortitel in Literatur zu erwerben, nicht entsprechen konnte.

– Hier wird grad aufgeräumt, oder besser weggeräumt, was nicht im Montagschor der Nikolaikirche mitgesungen hat. Der Volksauflauf, der mit einer Parole samt Kerzenschein um eine Kirche herumgelaufen ist, wird sich als gefeierter Depp in der Geschichtsschreibung wiederfinden. Die Regierung hat sich abgesetzt, das Volk ist herrenlos geworden. Die Uni auch. Jetzt lösen wir den gordischen, nein, eisernen Knoten, ohne zu bemerken, dass wir uns damit erst recht entmündigen, sagte die Lehrstuhlinhaberin für Romanistik und Französische Geschichte, Frau Dr. Hocke.

– Sartre, Gide und Proust dürfen bleiben, fuhr sie fort, aber ihre Vermittler nicht.

Ich stammelte was von Doktorarbeit und literature engagée.

Monatsplakat, März 2009

Abb.53F33_2009_03©Ken Mutant,Druck_Markus_Marquart

V.

– Jetzt, ausgerechnet jetzt! Da hast du dir den falschen Zeitpunkt ausgesucht. Die Romanistik wird desinfiziert, die Sektion Literaturwissenschaften sickert durch den Filter der neuen Rechtsinhaber und die Marxisten müssen gehen. Notfalls mit Frührente. Möchtest du in diesem Kehraus promovieren? Im Chaos? Ich weiß ja nicht mal, ob ich noch da sein werde, wenn die Uni ihr Karl-Marx-Schild abgeworfen hat. Da schau, ich habe meinen Lehrstuhl gegen eine Ledercouch eingetauscht und gönne mir den letzten Audio-Schrei.

– Ein Audi?

– Nein, eine Ze-dee.

– Zehwas?

Blick auf die Couch und ein glänzendes Leichtmetall.

– Das ist eine Zehdeh.

– Aha. Zehfee.

– Genau und das ist der Zeweh-player. Und da (eine winzige Schublade aus Plaste schob sich aus der Anlage) legt man eine Scheibe drauf und schon weiß das Abspielgerät, um was es sich dreht. In unserem Falle – was willst du hören? Was Bestimmtes?

In Aufklärungsstimmung klapperte Frau Dr. Hocke mit durchsichtigen Plastikhüllen.

– Sind das die neuen Plattenhüllen?

Irritierter Blick.

– Das sind die neuen Plattenhüllen und das hier ist der Tonträger der Zukunft. Vinyl hat ausgedient.

Frau Dr. Hocke legte eine Metallic-Oblate auf den Zehdeh-Schlitten. Der Schlitten verschwand im Gehäuse.

Klassik ertönte. Das Gespräch verstummte. Die Gedanken malten eine rußgeschwärzte Fassade schön: Die Ruine hat keinen Vormund. Eine Belegschaft gibt es nicht. Einen Rektor auch nicht. Warum engagierte Literatur auswerten wenn histoire degagé angesagt ist? Die Würfel sind noch nicht gefallen. Das Haus ist offen. Es gibt keinen Plan. Die Entscheidung, ob man den Leerstand so lässt oder anfängt, die Räume zu nutzen, zeigt bereits Flagge: Verordnungen werden eingeholt, um die Ordnung wiederherzustellen. Das Leck in der Geschichte des Passagencorpus wird damit nicht gekittet. Tant pis. Warum nicht zwischen Schutt und Konflikt intervenieren. Als Helfer und Schreibkraft.

Ich konnte mich auf Knieschutzverordnung und Rilkesegnung berufen: denn wir haben, wo wir lieben, ja nur dies: einander lassen, denn dass wir uns halten, das fällt uns leicht und braucht man nicht zu lernen.[6]

__________________________________________________________________________________________________

Fußnoten

[1] Die Band Tacheles entstand 1987 als ein von Leo Kondeyne initiiertes offenes Projekt. Bis Anfang ’90 haben knapp dreißig Amateure, angehende Profis und Profis in der Band mitgespielt: Trötsch (Die Firma), Tatjana Besson und André Greiner-Pol (Freygang), Flake und Paul Landers (Feeling B), Tschaka (Euphontherapie), Raffael Insunza u. v. a. – „Manchmal nannte sich [die Band auch] André & die Raketen. Oder Schappi hat mitgemacht. Irgendwelche Leute brüllten Texte, die anderen machten Musik.“ (Trötsch in: Spannung. Leistung. Widerstand.). Tacheles war eine freie Assoziation etlicher in Prenzlauer Berg umtriebiger Samizdat-Sound-Akteure. Die Musik changierte zwischen Impro-Trance, Free Jazz und Rock.

[2] Paul Celan. In: Todesfuge. Gedichte I. Bibliothek Suhrkamp, 1995, S. 41.

[3] Nach: Otto Markiewicz. Eine Etappe. Die Evolution des Detailhandels. Das Passage-Kaufhaus (Verlag der Zeitschrift „Deutsche Confection“, o. J. [1907]) und Johann Friedrich Geist. Passagen: Ein Bautyp des 19. Jahrhunderts (Prestel, München, 1982, S. 145).

[4] Im Interview mit Bert Papenfuß schildert der Liedermacher, Punkmusiker, Hörfilm-Klangbastler und Liebhaber bewusstseinsförderlicher Substanzen Trötsch den Zusammenschluss wie folgt: „Wir haben immer gekifft wie die Verrückten aufgrund unserer privaten Gärten, die wir bebauten. Dann haben wir gesagt, wir machen freie Musik, ich glaube André Greiner-Pol ist das damals eingefallen. Alle zusammengewürfelt, einen mächtigen Joint reingezogen. Das klang eigentlich wie Free Jazz. Das ganze Ding haben wir Tacheles genannt, wie danach das besetzte Haus … Wir haben auch überlegt, wie nennen wir’s: unbetucht, nackt. Das war Spaß und dadurch hat sich auch die Rockmusik mit freien Einflüssen vermischt. – Papenfuß: Wer hat bei Tacheles so mitgemacht? – Trötsch: im Lauf der Zeit bestimmt zwanzig, dreißig Leute. Alexander Kriening. Tatjana. André. Tschaka, der jetzt tot ist. Rafael, der Chilene. Ein Haufen Typen, die immer getrommelt haben …“

[5] Aus: Requiem. Für eine Freundin. In: Rainer Maria Rilke. Die Gedichte. Insel Verlag, 1957.

[6] Ebd.

Su Tiqqun im Treppenhaus, Tacheles 1992

Abb.22sw07_SuTiqqun

Künstlerin dieser Ausgabe:

Su Tiqqun, 1962 in Gera (Thüringen) als Susanna Karina Habraschka geboren, studierte von 1981 bis 1985 Literatur und Geschichte an der Karl-Marx-Universität Leipzig, danach Landverschickung. Zwei Jahre Unterrichtung der oberen Klassenstufen an der „Roten Posa“ in Sachsen -Anhalt. Von 1987 bis 90 Internatsbetreuerin und Dozentin für Deutsch und Geschichte am Proseminar Naumburg. 1990 Umzug nach Berlin. Bis 1997 Weichensteller der Karrieren der Anderen im Kunsthaus Tacheles. Von 1994 bis 2010 Weblayout, Co-Konzeptor, Gelsomina und Tourneébeobachter französischer Zirkusproduktionen. 2010 bis 2012 in Klausur auf Chateau de Monthelon (Bourgogne, Frankreich), St. Wolfgang und Wien. Von 2012 bis 2016 Texte für das Feuilleton der jungen Welt. Seit 2003 Lyrik und Prosa. Lebt in Berlin Prenzlauer Berg.

Bisher erschienen: Im Geröll de Auges, Schock Edition, 2011; Wolfgangseestörung, Art und Science, 2011; Trojaproben, Ebd., 2012, Heldenrückstände, Rothahndruck, 2016, Hirnspagat, Ebd. 2017.; Zeugin und Täter – Zur Geschichte des Kunsthauses Tacheles in Berlin, Moloko Print, 2022.

Termine/Lesungen:

Lesung und Film zum Thema Tacheles

mit Su Tiqqun und Filmemacher Klaus Tuschen:

Am 24. April 2023, 21 Uhr

In der Montagsbar

Fehrbelliner Straße 6

10119 Berlin-Prenzlauer Berg

Lesung mit Su Tiqqun:

Lange Buchnacht

Am 3. Juni 2023, 21.15 Uhr

Zum Goldenen Hahn

Oranienstraße 14a

Rio-Reiser-Platz

10999 Berlin Kreuzberg